心電図の見方や種類を解説。看護師が行う具体的な業務を知ろう

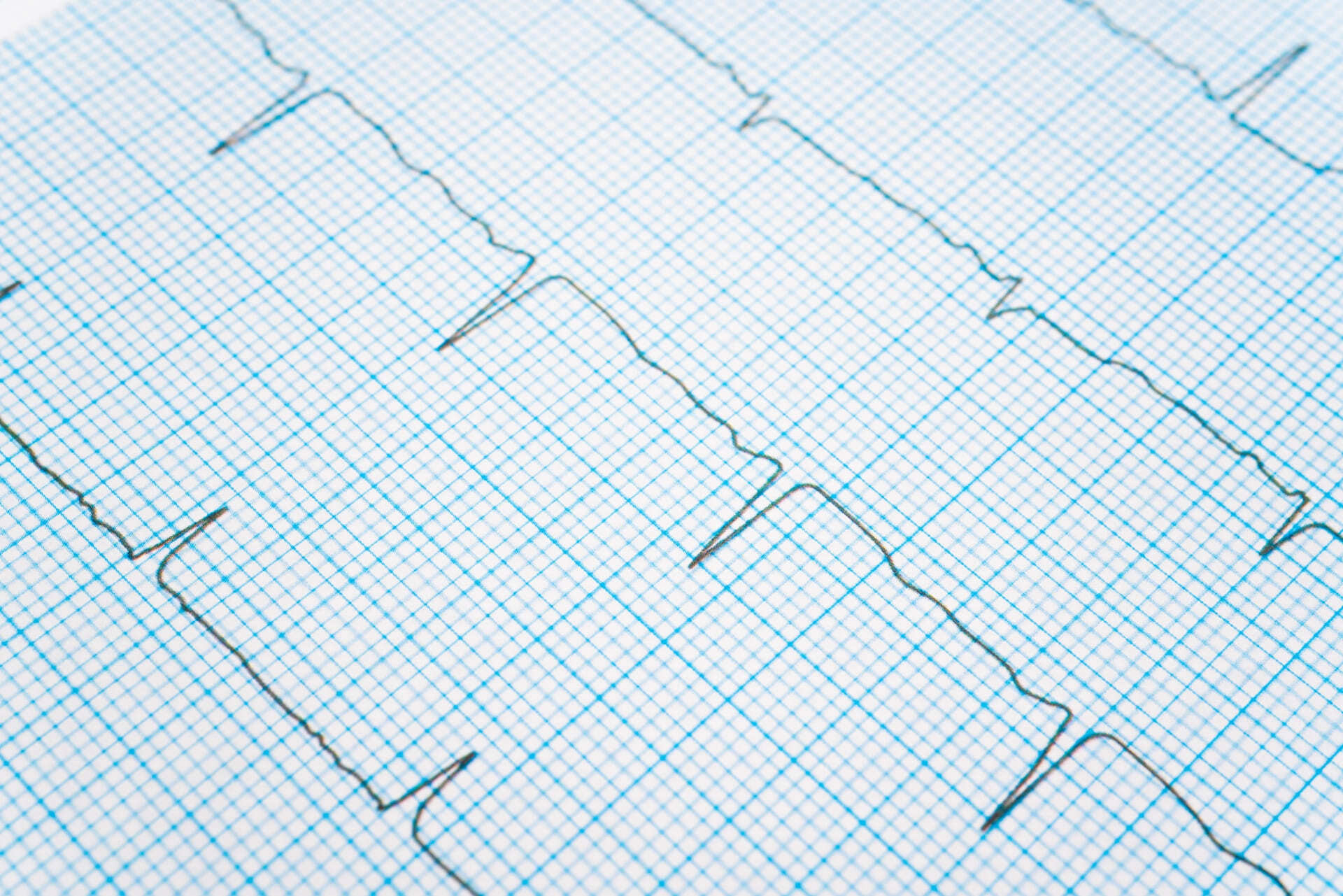

心電図は、カルテと同様に患者さんの状態や容態を知ることができる大切な検査です。

患者さんの容態を正確に知るためには、波形の意味や種類について理解し、心電図から得られる情報の読み取り方について知っておく必要があります。

本記事では、心電図から分かること、心電図の種類や情報の見方などをご紹介します。

目次

心電図で分かること

心電図とは、心臓が自ら発している電気信号を記録するものです。

心臓は、自ら発生させた電気信号を心筋に伝達する刺激伝導系という機能により、全身に血液を流す血流を生み出しています。

心電図を測定する際には、患者さんの身体表面に電極を貼付し、電気信号を測定し、波形として記録します。

心電図によって分かる主な疾患は以下の通りです。

- 不整脈

- 虚血性心疾患

- 心筋炎

- 心筋異常

- 心房/心室肥大

このように、心臓の動きに問題が起きる疾患が分かります。

心電図の種類

心電図にはさまざまな種類があります。主に使用されるのは以下のものです。

- モニター心電図

- 12誘導心電図

- 運動負荷心電図

- ホルター心電図

モニター心電図とは、急変リスクのある患者さんに用いられる持続的モニタリング用の心電図です。

健康診断や術前検査では、12種類の波形を確認できる12誘導心電図が用いられます。

他にも安静時には表に出てこない異常を感知する場合に実施する運動負荷心電図、24時間の波形を記録できるホルター心電図などを、患者さんの状況や用途に応じて使い分けます。

心電図の見方

心電図の見方についても確認しておきましょう。

記録紙

心電図に用いられる記録紙には、1辺1mmの正方形のマスがあり、それを1コマとします。さらに5mmごとに太い線が入っています。

記録紙の横軸は時間(秒)で縦軸は電位(mV)を表し、紙が送られる速度は25mm/秒です。

そのため、1コマは0.04秒であり、1秒は25コマ、1分(60秒)であれば1500コマとなります。電位は1コマで0.1mVです。

波形

波形には以下のようなものがあります。

- P波:心房の収縮を表す波形です。前半は右心房、後半は左心房の動きを表しています

- QRS波:心室の収縮を表す波形です。下向きのQ波、次の上向きがR波、最後の下向きの波形をS波と呼びます

- T波:収縮が終わり元に戻る様子を表す波形で、山形になります

- U波:T波の後に現れる波形で、正常な場合はみられないこともあります

このように、波形ごとに表している収縮に違いがあります。

それぞれの意味を理解したうえで、波形ごとの関係性をみることで正常・異常を見極めます。

基準値・異常値

心電図の測定時は基準値について把握しておくと、異常値を判断できます。

基準値は以下の通りです。

- 心拍数:1分あたり60回以上あり100回未満である(60÷RR間隔にて計測)

- P波:始まりと終わりの幅が2.75mm、高さは2.5mm未満である

- QRS幅:Q波からS波までが1.5mm以上で2.5mm未満である

- PQ間隔:P波の始まりとQ波の始まりまでが3mm以上で5mm未満である

- ST部分:S波の終わりからT波の始まりまでが基線上にある

- QT間隔:QRS波の始まりからT波の終わりまでの時間が0.36秒以上で0.44秒未満である

このように、各波形の関係性や意味を把握したうえで、基準値について覚えておきましょう。

心電図検査を看護師が担当することはできる?

ここまで、心電図についての基本的なことをご紹介してきましたが、心電図検査は看護師でも担当できるのでしょうか。

現行法では無資格者が担当することはできない

現行法において心電図検査は医療行為(医業)であるとされています。

医師法には「医師でなければ医業は行えない」という原則がありますので、無資格者が心電図検査を行うことは違法となります。

では、看護師は心電図検査を行えないかといえばそれは違います。

医師以外であっても、医師の指示を受けた看護師、診療放射線技師などの有資格者であるならば、心電図検査の実施は違法ではありません。

つまり、看護師が心電図検査を行う際は自己判断ではなく、必ず医師の指示を仰がなければならないということです。

心電図はポイントをおさえて読み取ることが大切

心電図は、不整脈や心筋異常など、患者さんの心臓の動きを計測するために行う検査です。

人間が生きるうえで必要な心臓についての検査なので、異常に素早く気づくためにも、計測された数値を正しく読み取る知識が必要とされます。

覚えることは多いかもしれませんが、正常な基準値を知っていれば、異常があればすぐに察知できます。

本記事で紹介した波形の意味や心電図の見方を参考に、知識を蓄えておきましょう。